クラウド監視の盲点:ユーザ視点

著者: Brandon DeLap

翻訳: 逆井 晶子

この記事は米Catchpoint Systems社のブログ記事「Cloud Monitoring's Blind Spot: The User Perspective」の翻訳です。

Spelldataは、Catchpointの日本代理店です。

この記事は、Catchpoint Systemsの許可を得て、翻訳しています。

インターネットを活用したアプリケーションの提供が進化したことで、エンドユーザの体験に影響を与える要因をIT部門が把握しにくくなってきています。

この可視性のギャップが原因で、収益の減少やネットプロモータースコア(NPS)の低下といったビジネスへの悪影響が生じる場合、問題はさらに深刻になります。

Gartnerが初めて「デジタル体験監視」のマジック・クアドラントを発表したことは、この深刻化する課題に対処する必要性を明確に示しています。

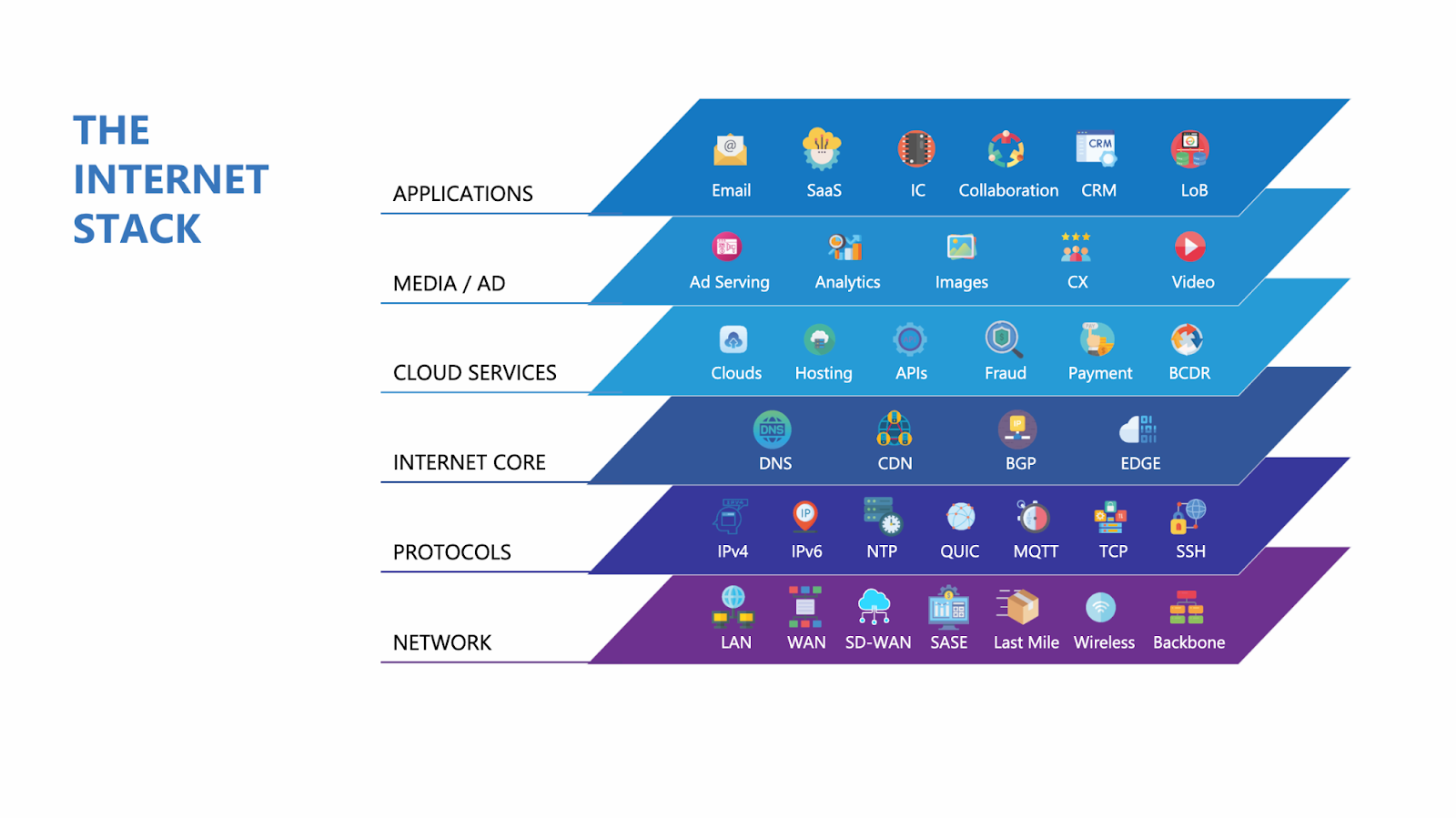

可視性が本来どうあるべきかを理解する良い方法は、「ファーストマイル」と「ラストマイル」監視という視点から考えることです。

ファーストマイル vs ラストマイル監視:どこを監視するかが重要

ファーストマイルとは、AWS、Azure、Google Cloudのようなクラウドネットワークや、極端な例で言えば「個人が自宅で運用しているような簡易ネットワーク環境」までを含みます。

これらの環境は安定性が高く、最適化されており、アプリケーションをホスティングするうえで重要な役割を果たしています。

ファーストマイルからの監視は、アプリケーションの基盤となるインフラストラクチャやコードが、想定通りに動作しているかを確認することに重点を置いています。

一方、ラストマイルはユーザが実際にアプリケーションに接続し、体験が始まるポイントです。

これには、地域ISP(BT、AT&T、Comcastなど)のバックボーンネットワーク、ラストマイルプロバイダ(Verizon、Sky、T-Mobileなどの光回線や無線)、無線接続が含まれます。

ラストマイルを監視することで、遅延のスパイク、パケットロス、ISP固有の問題など、ファーストマイルでは見えない現実的な課題が明らかになります。

これは、ドミノの「Paving for Pizza」広告キャンペーンのようなものです。

お店を出る時点でピザが完璧でも(ファーストマイル)、道路の穴が直されていないと、お客様の元に無事届きません(ラストマイル)。

デジタル体験も同様で、ファーストマイルを監視するだけでは不十分であり、ラストマイルが機能していなければ意味がないのです。

ラストマイルからの監視によって、ユーザ視点でのパフォーマンスが最も明確になります。

ファーストマイル監視だけでは不十分な理由

多くのアプリケーションはクラウドプロバイダのデータセンター内にホスティングされており、モニタリングツールも同じBGP自律システム(AS)内に配置されていることが一般的です。

そのため、あまりにもソース(発信元)に近い場所からの監視では、インフラストラクチャが動作しているかを確認する程度にとどまり、それ以上の情報は得られません。

言い換えれば、「家の中から外の様子を見ようとしている」ようなもので、現実のネットワーク上で起きている問題には気づきにくくなります。

- ユーザ視点の欠如

- Internet Performance Monitoring(IPM)は、ユーザの視点からシステムの健全性を監視しますが、クラウドのみの監視ではそれができません。

- 可観測性のリスク

-

ファーストマイルで障害が起きると、それに伴い可観測性の仕組みも機能しなくなってしまいます。

実際、こうした障害は意外と頻繁に発生しており、単なる理論上の懸念にとどまりません。

たとえば、2024年8月に起きたLumenとAWSの小規模な障害では、重要なシステムが停止し、複数の連携システムにまで影響が広がり、多くの企業が対応に追われました。

可観測性を再定義する:可用性と到達性

完璧なデジタル体験を提供するためには、可観測性は以下の4つの柱に支えられています。

「可用性」「到達性」「パフォーマンス」「信頼性」です。

どれも、アプリケーションの動作状況やユーザ体験を正確に理解するうえで不可欠です。

ここでは「可用性」と「到達性」に注目します。

可用性とは、アプリケーションが稼働しているかどうかを示すものです。

一方、到達性はユーザが実際にそのアプリケーションに接続できるかどうかを示し、ネットワーク遅延やパケットロス、接続までのホップ数といった要素を含みます。

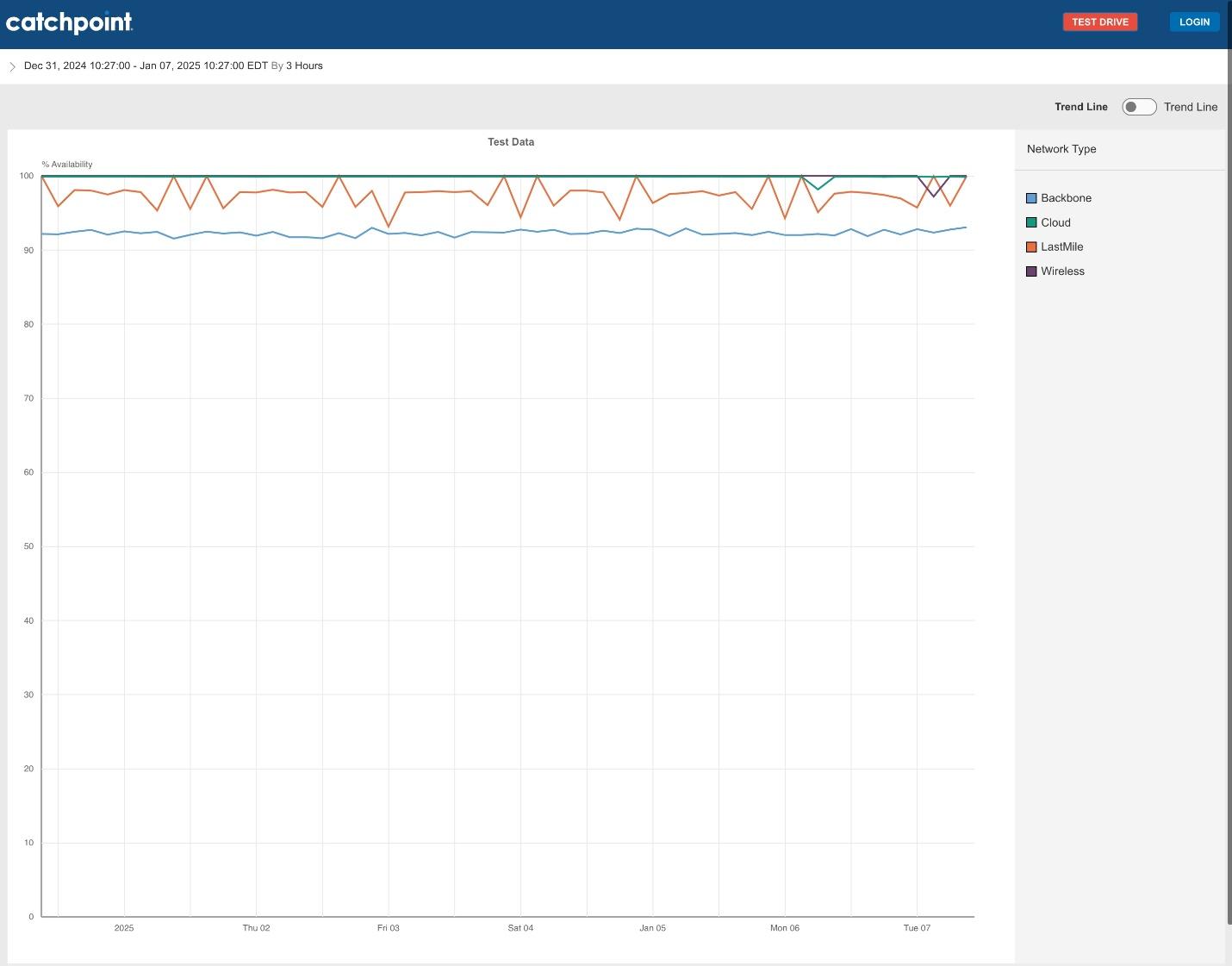

クラウドとエンドユーザネットワークでの監視の違いを示し、クラウドでは完璧に見えても、現実のネットワーク環境ではうまくいかないケースが多いことを説明します。

ネットワークごとの可用性の違いを可視化する

クラウドからの監視データはしばしば楽観的すぎる印象を与えます。

例えば下のグラフでは、クラウドからの監視(緑の線)は、常に99.99%付近の高い可用性を示しています。

しかしこれはクラウドという管理された環境における結果であり、実際のユーザ体験を反映しているわけではありません。

対して、バックボーン(青線)、ラストマイル(赤線)、無線(紫線)のデータは日々変動しています。

地域ISPの障害やラストマイルの不安定さなど、ユーザが直面している現実の課題を示しています。

つまり、クラウド監視だけでは実態が見えず、本当の可用性を理解するには、これらすべてのネットワークタイプからの監視が必要です。

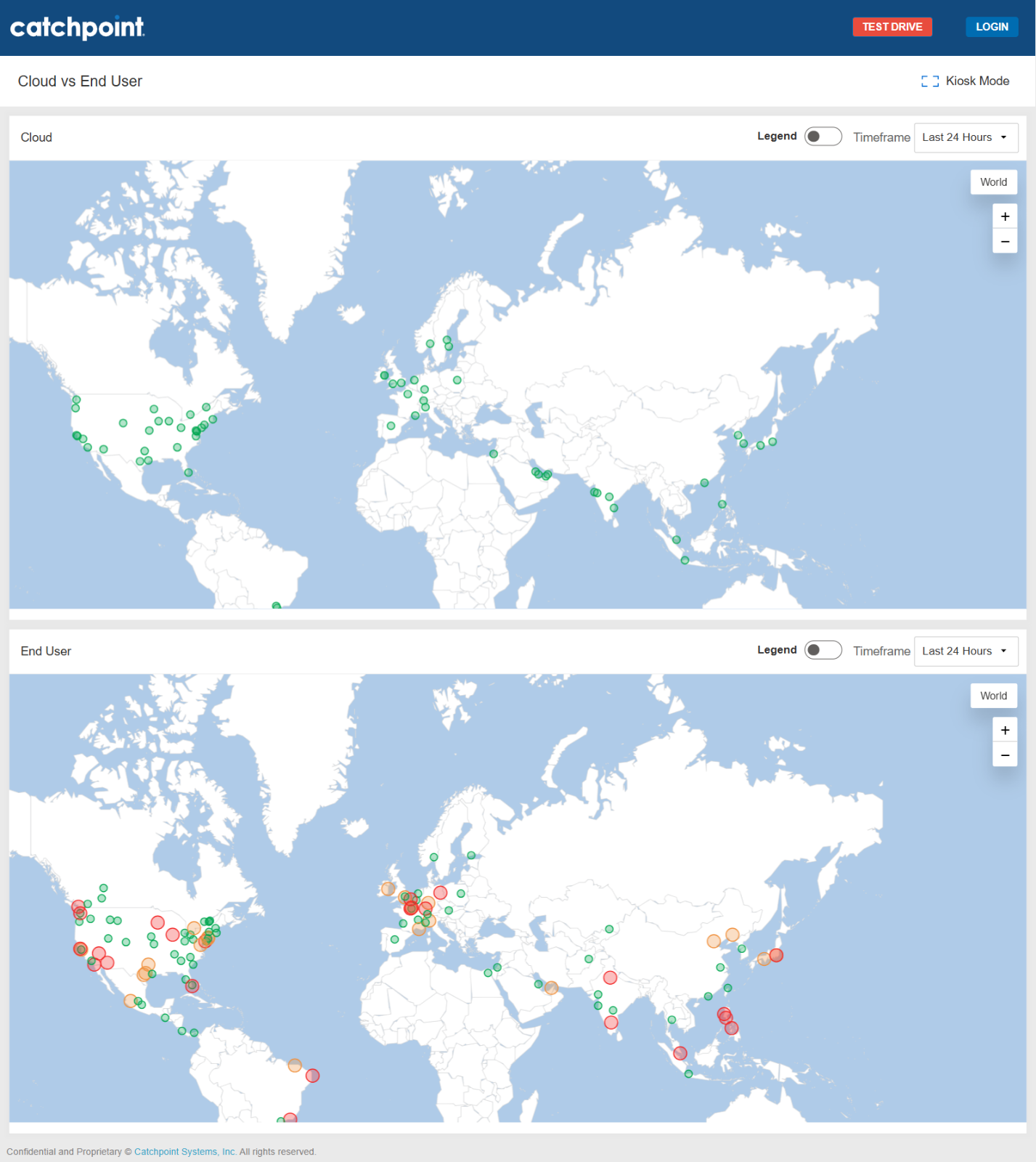

クラウド vs エンドユーザネットワークの比較マップ

ここにもう一つの例があります。

上のマップはクラウドからの監視結果を示し、下のマップはエンドユーザネットワークからの監視結果を示しています。

クラウド側のマップはすべて緑で表示されており、ファーストマイルのパフォーマンスがほぼ完璧であることを示しています。

一方、下のマップはエンドユーザ視点での現実を示しており、赤や黄色のマーカーは、クラウドのみの監視では見えないパフォーマンスの問題を表しています。

この違いは、ユーザが実際に接続している場所から監視を行う重要性を強く示しています。

クラウド上では問題がないように見えても、エンドユーザのネットワークでは全く異なる状況が起きているのです。

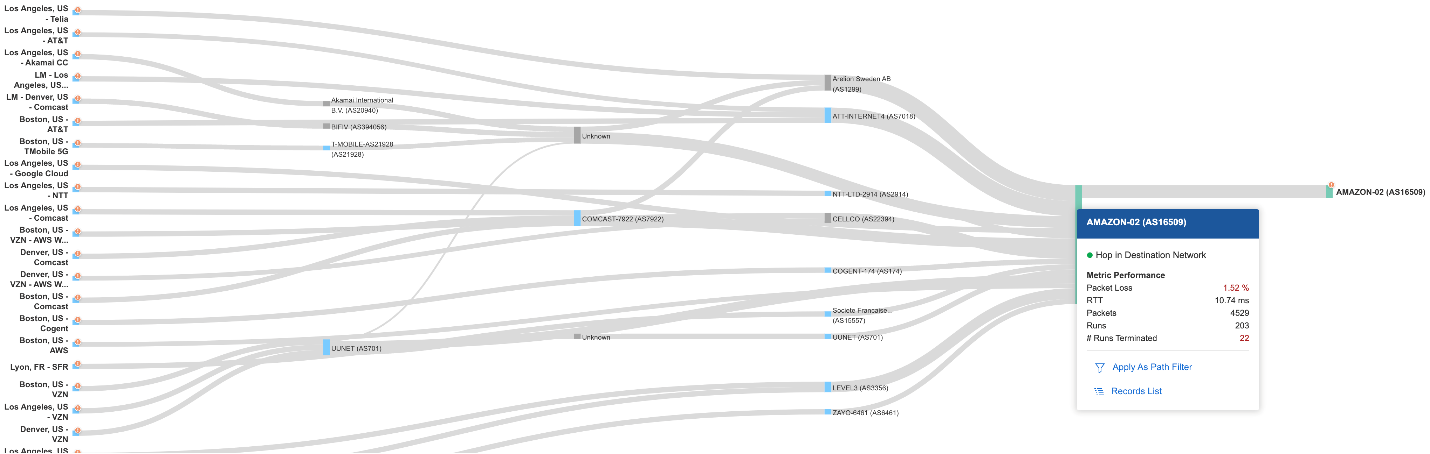

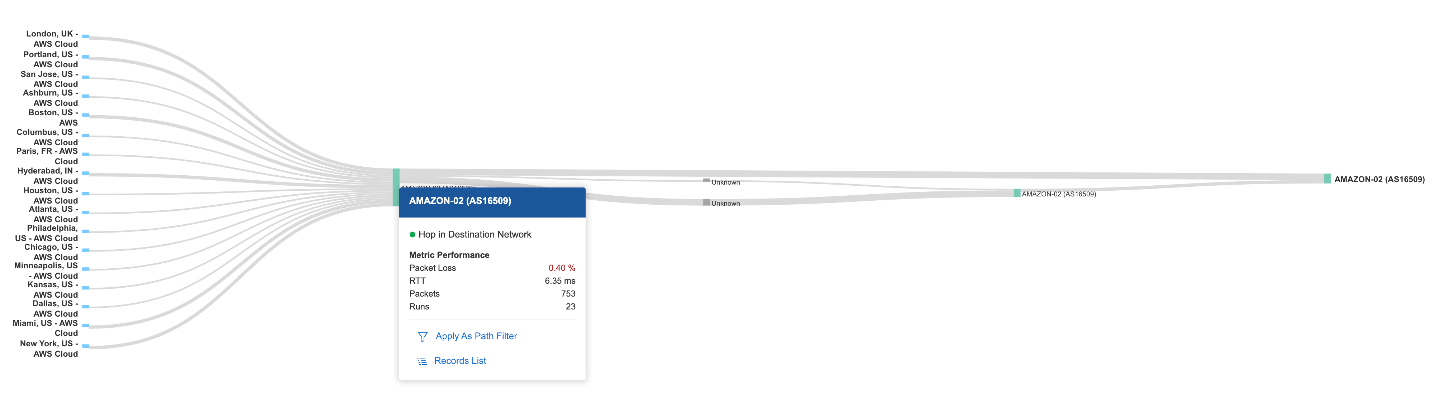

では、なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

上の図は、外部ISPからクラウドにアクセスする際の経路が、クラウド内のISP(下図参照)よりも不安定であることを示しています。

その原因は、クラウド上のアプリケーションとユーザとの間に、数多くのBGP自律システム(AS)とホップが存在するためです。

各ASネットワークは異なる管理ドメインであり、トラフィックがそれらのドメインを通過する際、複数のネットワークホップを経由します。

これらのホップには、それぞれ異なるルールでのルーティング(経路制御)や、ネットワーク同士の接続契約(ピアリング)、通信の混雑が起きやすい場所など、さまざまな要素が含まれています。

クラウドベースの監視では、これらの中間経路、特にトランジットプロバイダやピアリング交換ポイントを通過する部分の状況が把握できないため、ネットワーク性能や実際のユーザ体験について断片的な情報しか得られません。

それに対して、バックボーンからの監視は、インターネットの中核に近い場所でデータを収集することで、ユーザの通信がたどる経路や、その途中にあるボトルネック(通信の詰まりやすい箇所)まで見渡すことができ、より包括的な視点を提供します。

平均応答時間:クラウド vs バックボーンISP

アプリケーションの稼働状況だけでなく、接続品質にも目を向ける必要があります。

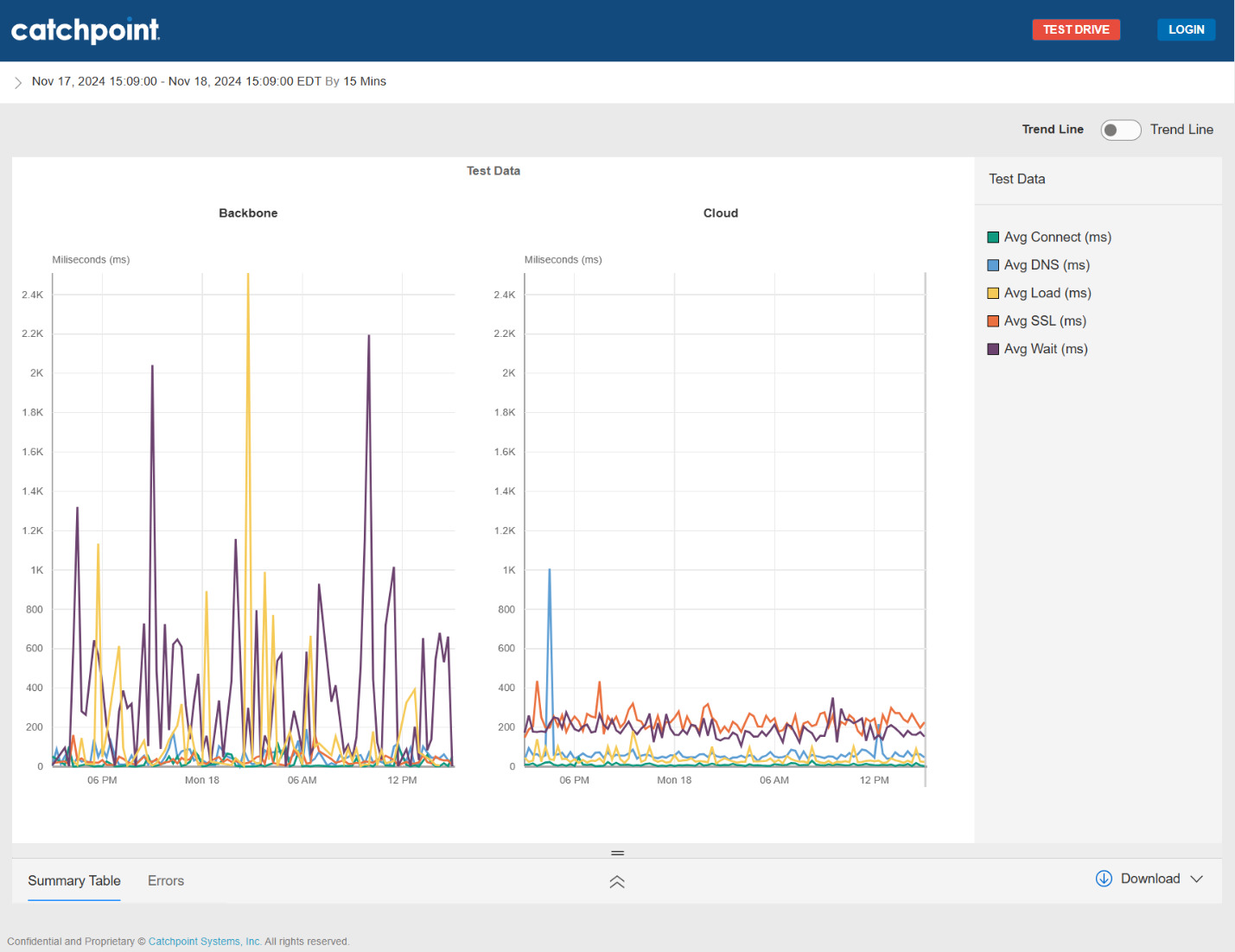

以下のグラフは、バックボーンネットワークとクラウドネットワークにおける応答指標を比較したものです。

左側はバックボーンネットワークからの監視結果で、読み込み時間や待機時間などの主要指標に大きなばらつきが見られます。

このスパイクは、実際のネットワーク環境でユーザが直面する課題を示しています。

一方、右側のクラウドからの監視結果は、全体的に安定しており、滑らかで制御された状態が見られます。

しかし、実際のユーザの多くはクラウドから接続しているわけではありません。

バックボーンやラストマイルネットワークからの監視がなければ、全体像の一部しか見えていないことになります。

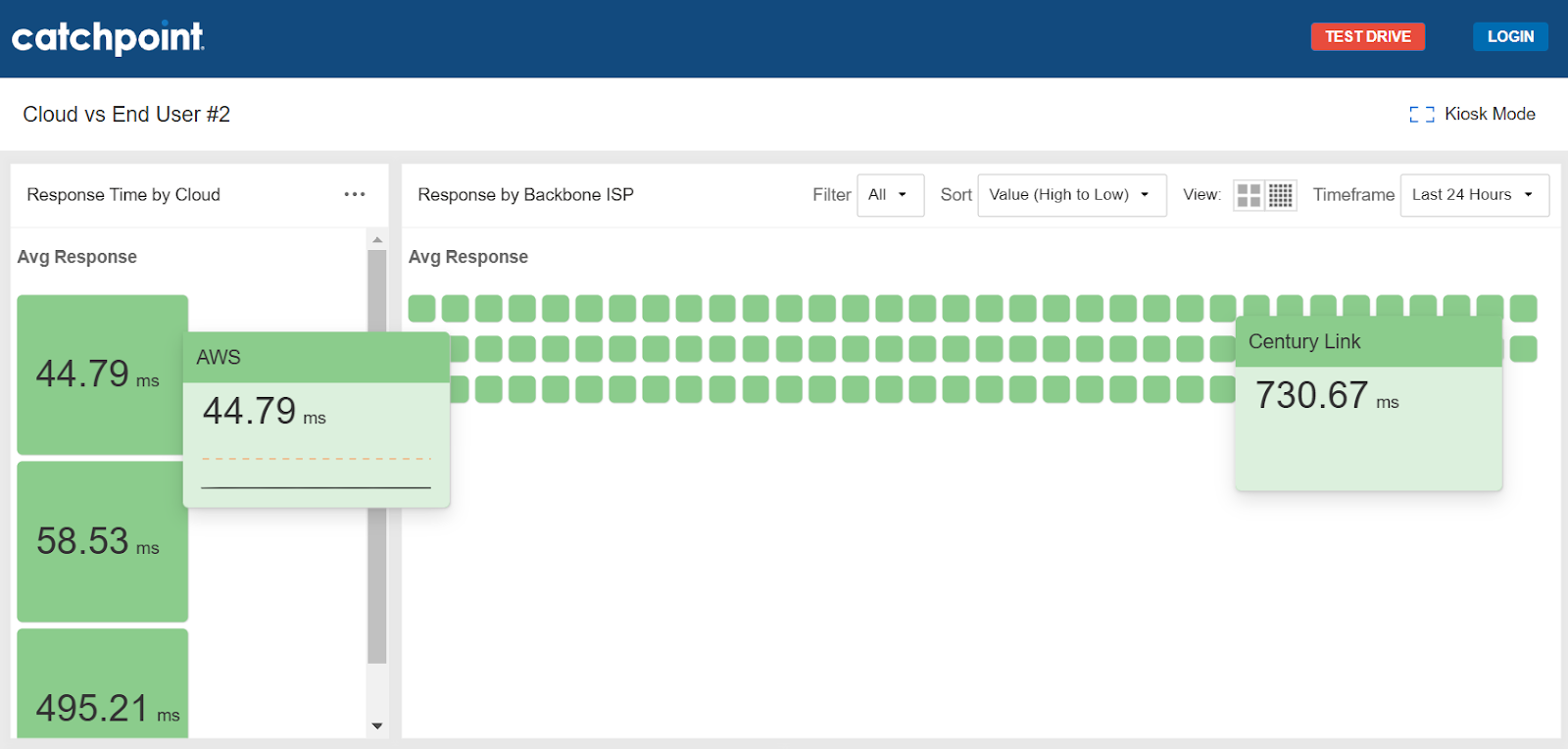

もう一つの例をご紹介します。

下のグラフはAWSからの監視結果を示しており、応答時間はわずか44.79ミリ秒と、非常に高速に見えます。

では、視点をバックボーンISPに切り替えるとどうなるでしょうか?

このCenturyLinkの例では、応答時間が一気に730.67ミリ秒にまで跳ね上がっています。

こうしたばらつきは例外ではなく、ユーザが日々さまざまなネットワークを通じてアプリケーションに接続する際に実際に直面している現実です。

そして、こうしたネットワークからの監視を行っていなければ、アプリケーションの「到達性」の全体像を把握することはできません。

まとめ

これらのグラフが示しているデータは、非常に明確なメッセージを伝えています。

それは、ファーストマイルの監視だけでは見えない「ばらつき」「不安定さ」、そしてユーザが日々直面している課題です。

ここから得られる教訓は何でしょうか?

アプリケーションの本当のパフォーマンスを理解するには、クラウドの外まで監視の範囲を広げる必要があります。

バックボーン、ラストマイル、無線ネットワークは、全体の一部ではなく、それ自体が「全体」なのです。

ユーザが実際に利用しているインターネット回線(いわゆる“アイボールネットワーク”)まで含めて、インターネット全体の仕組みを幅広く監視できること。

それこそが、CatchpointのInternet Performance Monitoring(IPM)の最大の特長です。

CatchpointのIPMがどのようにインターネットのレジリエンス向上に役立つのか詳しく知りたい方は、

お問い合わせフォームよりご相談ください。

また、主要機能を自分のペースで確認したい場合は、ガイド付き製品ツアー(オンデマンド動画)もご覧いただけます。